শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসব ও মেলা: বিবর্তনের রূপ

১. পৌষ-উৎসব, পৌষমেলা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ:

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কুড়িজন সহব্রতীসহ ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (ইংরেজি ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার, বেলা তিনটের সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মশায়ের কাছ থেকে ব্রহ্মের নামে অঙ্গীকার করে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কার্যত এই দিনটিকেই বলা যেতে পারে ব্রাহ্মধর্মের সূচনা-দিবস। ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামটি অবশ্য তখনও হয়নি, ‘বেদান্ত প্রতিপাদিত ধৰ্ম্ম’ নামেই এই নতুন ধর্মপ্রস্থানটি তখন উল্লিখিত হত। সে যাই হোক, সেসময় অনেক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণের যে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মহর্ষিও (তিনি ‘মহর্ষি’ উপাধি অবশ্য পান ১৮৬৭ সালে, কেশবচন্দ্র সেনের ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’-এর কাছ থেকে) চাইতেন, এই ব্রাহ্মদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাক। দীক্ষাগ্রহণের দু’বছর বাদে (ইং ১৮৪৫ সালের ২০ ডিসেম্বর, শনিবার) মহর্ষি সেই লক্ষ্যেই প্রথম পৌষমেলার সূচনা করেন গোরিটির বাগানবাড়িতে। এই প্রসঙ্গে ‘আত্মজীবনী’-তে মহর্ষি লিখেছেন:

‘তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না। যখন ব্রাহ্মদের মধ্যে পরস্পর এমন সৌহৃদ্য দেখিলাম, তখন আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি পৌষ মাসে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ-সম্ভাববৃদ্ধি ও ধৰ্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশে ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ পলতার পরপারে আমার গোরিটির বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি।ইহাতে ব্রাহ্মদের একটি মহোৎসব হইয়াছিল।’

মহর্ষি প্রবর্তিত এই ব্রাহ্মসম্মিলন ধারাবাহিক হয়েছিল কি না; হলেও কতবছর যাবৎ তা হয়েছিল- তথ্য- অপ্রতুলতার জন্য তা বলা মুশকিল। তবে ১৮৫৪ সালেও যে ব্রাহ্মদের সম্মিলন ও উৎসব হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সেবার উৎসব হয়েছিল পয়লা জানুয়ারি।

১৮৮৮ সালের ৮মার্চ (১২৯৪ বঙ্গাব্দের ২৬ ফাল্গুন) শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য প্রণীত ‘ট্রাস্ট ডিড’ বা অছিপত্রে মহর্ষি শান্তিনিকেতনে একটি মেলা বসাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাতে লেখা হয়:

‘নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না।ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য উষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম-বিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোন রূপ আয় হয় তবে উষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন।’

এই ডিড অনুসারে, এবং মহর্ষির ইচ্ছার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টি ১৮৯৪ সাল থেকে এই মেলা করে আসছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহর্ষি নিজে কখনও শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় যোগ দেননি। তিনি শেষবার শান্তিনিকেতন আসেন ইং ১৮৮৩ (১২৯০ বঙ্গাব্দ) সালে। তবে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাসহ সবধরনের উদ্যোগ তাঁর সম্মতিক্রমেই সম্পাদিত হত তা বলাই বাহুল্য। ১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে ভুবনডাঙার শূন্যপ্রান্তরে কুড়িবিঘা জমি মৌরসি পাট্টা নেওয়ার পর মহর্ষি ‘শান্তিনিকেতন গৃহ’ নির্মাণ করেন। ওই গৃহের অদূরে ‘ব্রহ্মমন্দির’-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯৭ (ইং১৮৯০) সালের ২২ অগ্রহায়ণ। মন্দিরটির উদ্বোধন হয় পরের বছর ১২৯৮ (১৮৯১) সালের ৭ পৌষ। এই তথ্যটি উল্লেখ করা জরুরি এইজন্য যে, শান্তিনিকেতনে মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসবের সূচনাও হয় এই ১৮৯১ সাল থেকেই। খুব সম্ভব, ১৮৬৩ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে অন্তত আলাদা করে পৌষ-উৎসবের আয়োজন হয়নি। কেননা, ১৮৯৪ সালে শান্তিনিকেতনে যে ৭ই পৌষ উদযাপন হয়েছিল, ‘তত্ববোধিনী’ পত্রিকার প্রতিবেদনে সেটিকে শান্তিনিকেতনে উদযাপিত মহর্ষির দীক্ষাদিবসের ‘চতুর্থ সাম্ববৎসরিক দিবস’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় ‘তত্ববোধিনী’ ১৮৯১ সাল; অর্থাৎ মন্দির উদ্বোধনের বছরটিকেই শান্তিনিকেতনে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ‘তত্ববোধিনী’র সাক্ষ্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ প্রথমত: এটি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের কাগজ। দ্বিতীয়ত: সেসময়ের সাতই পৌষের ইতিহাসের প্রধান আকরপত্র এই কাগজটিই। যাই হোক, ‘তত্ত্ববোধিনী’র সাক্ষ্য অনুসারে শান্তিনিকেতনে শুরুর বছরটি (১৮৯১) ছিল আসলে মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের আটচল্লিশ বর্ষপূর্তির বছর। আর এই ১৮৯১ সালকে যদি, শুধু শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের সাম্বৎসরিক উৎসবের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে মেনে নিই, তাহলে ২০১৯ সালের উৎসবকে ‘অষ্টাবিংশত্যধিক শতবর্ষপূর্তি’ (১২৮ বর্ষপূর্তি) ধরতে হবে। কিন্তু ইদানীং ১৮৯৪ সালকে; অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার সূচনাবর্ষকে ভিত্তিবর্ষ ধরে সাম্বৎসরিক উৎসবের হিসাব বলা হচ্ছে। সেই হিসাবে এবারের (২০১৯) উৎসবকে ‘পঞ্চবিংশত্যধিক শততম’ (১২৫ তম) বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সালতামামির একটা বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, শান্তিনিকেতনে পৌষ- উৎসব (মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক) আর পৌষমেলা একই সঙ্গে শুরু হয়নি। মহর্ষির ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষার্থে এখানে পৌষমেলা শুরু হয়েছিল সাম্বৎসরিকের সূচনার তিনবছর পর ১৮৯৪ সালে। সেইদিক থেকে ২০১৯ সাল হল পৌষমেলার ১২৫ বর্ষপূর্তির বছর। ১৮৯৪-এ পৌষমেলার সূচনা হয় বলেই ১৯৯৪ সালে বিশ্বভারতী এই মেলার শতবর্ষ উদ্যাপন করেছিল। কিন্তু এখানেও একটা কথা স্মরণে রাখতে হয়, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৬ সালে, যথাক্রমে মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্য পৌষমেলা স্থগিত রাখা হয়। ‘বিশ্বভারতী নিউজ’-এর প্রতিবেদনে ১৯৪৩ সালে (মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের শতবর্ষপূর্তির বছর) পৌষমেলার আয়োজন না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, ‘In view of the wide spread distress in the country it was considered proper not to hold mela this year.’। পৌষমেলা স্থগিত হলেও মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান অবশ্য কখনও বন্ধ হয়নি। (তবে ২০১৪ সালে উপাচার্য ও আধিকারিকদের একাংশ ঘেরাও থাকার কারণে ছাতিমতলায় ৭ পৌষের উপাসনা-অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হয়। মহর্ষির আশ্রমে কোনও কারণেই এই দিনটির উদযাপন বিঘ্নিত হওয়া অবশ্যই কাম্য নয়।)। পুরনো নথিপত্র ঘাটলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৮৯৪ সাল থেকে মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক ও পৌষমেলা নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রায় অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে পৌষ-উৎসব। পৌষমেলাটি ছিল সাম্বৎসরিক উৎসবের আনুষঙ্গিক, কিন্তু ওতপ্রোত। উৎসবের মূল লক্ষ্য সাম্ববৎসরিক উদ্যাপন। সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন শান্তিনিকেতনের অবশ্যকৃত্য। সেইজন্যই অতীতে পারিপার্শ্বিক কারণে মেলা স্থগিত রাখা হলেও সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান আপৎকালেও বন্ধ রাখা হয়নি। কিন্তু কালে-কালে জনচিত্তের প্রবল জোয়ারে পৌষমেলাই হয়ে উঠেছে মুখ্য। এই দুইয়ের গুরুত্বের মূলগত তফাত সম্বন্ধে সবার ইতিহাস- সচেতনতা জরুরি। আমরা বলতে পারি শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের মুখ্য প্রেরণা আত্মিক ও আধ্যাত্মিকজাতীয়। মেলাটা যেন তার লৌকিক মূর্তি। উপলব্ধির যেহেতু কোনও ‘দেশ’ (space) হয় না, তাই তা বিমূর্ত (abstract); এবং উল্লম্ব (vertical)। অন্যদিকে মেলার একটা দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ আছে, এবং সেই মূর্তির একরকম দৈশিক বিস্তার আছে বলে তার আকারটিকে কল্পনা করতে পারি অনুভূমিক (horizontal) হিসেবে। তত্ত্বগতভাবে শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের আচারিক দিকটির সঙ্গে পৌষমেলার এইরকম একটা তফাত আমরা হয়তো নির্দেশ করতেও পারি। পৌষ-উৎসবের উপাসনা হল ব্যক্তিগত তথা সমবেত মানুষের আত্মিক নির্জনতার সাধনা। আর মেলা হল ভৌমগত মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের এক নিবিড় সজনতার উপলক্ষ্য।

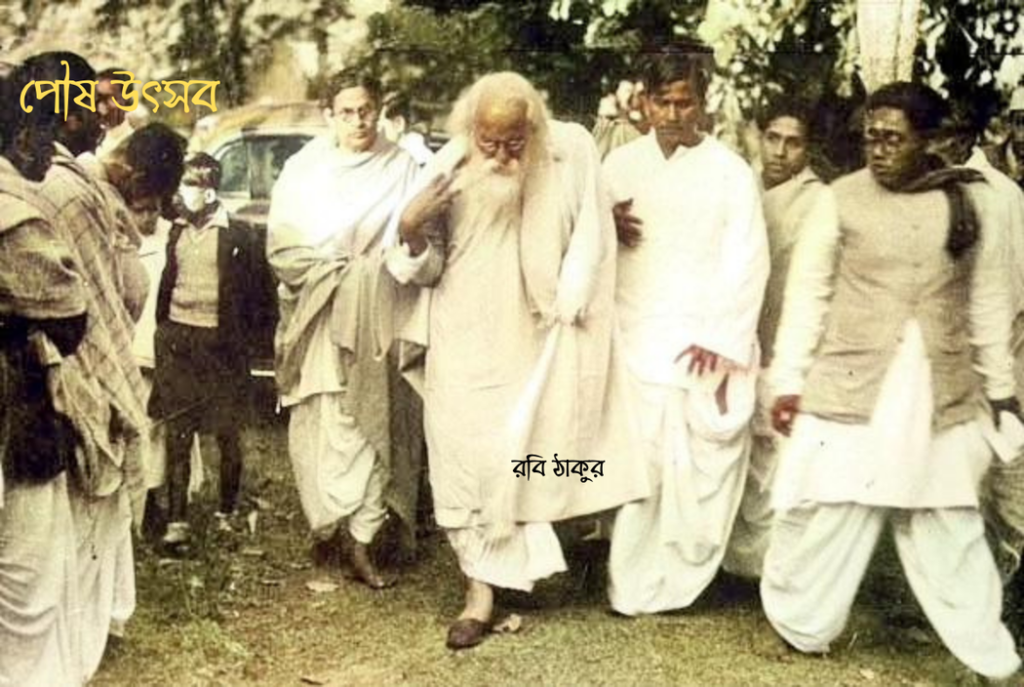

২. রবীন্দ্রচেতনায় সাতই পৌষ:

১৮৯১ সালের ৭ পৌষ মন্দির উদ্বোধনের সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৪ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম মেলার বছরও কবি এখানে উপস্থিত থেকে দরিদ্র-আতুরদের জন্য ‘ভোজ্য’ উৎসর্গ করেছিলেন। সেসময় মেলা বসত মন্দিরের উত্তরদিকের মাঠে, যাকে এখনও ‘পুরনো মেলার মাঠ’ (বর্তমান নাম ‘জগদীশ কানন’) নামেই প্রবীণেরা উল্লেখ করে থাকেন। কাচমন্দিরের লাগোয়া এই মেলা ‘কাচবাংলার মেলা’ নামেও অভীতে পরিচিত ছিল।

১৯০১ সালের (বাং ১৩০৮) ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৯ সালের ৭ পৌষ কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈপ্সিত ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’টির উদ্বোধন করেছিলেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু অকালপ্রয়াত বলেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়টি বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নতুন আদর্শে, নতুন ভাবনায় ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ গড়ে তোলেন, যা ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামেও অভিহিত হতে থাকে। যথাবিহিত ব্রহ্মোপাসনা ছাড়াও ১৯০১- এ যথারীতি পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। সে বছরের পৌষমেলা সম্পর্কে ‘তত্ববোধিনী’ তার প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘খুব জনতা। বেশ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। বাউল-সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের জোয়ার।’

প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৯৪, ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ সালের মেলাতেও বাউলদের ‘ভাবে বিভোর’ নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বাউলদের জন্য স্বতন্ত্র আখড়ার ভাবনা অনেক পরে এসেছে বলেই মনে হয়। বাউলদের পাশাপাশি কীর্তনীয়াদের কথাও উল্লেখ করা প্রযোজন। শুরুর বছরেই (১৮৯৪) মন্দিরে খোলকরতাল সহযোগে রাজকুমারবাবু নামের একজন কীর্তনীয়ার গান পরিবেশিত হয়েছিল।

১৯০৪ সালের ‘তত্ববোধিনী’র প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মেলায় ‘স্থানীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়।’ মনে রাখতে হবে এ হল স্বদেশী হাওয়ার যুগ। শান্তিনিকতনের পৌষমেলায় যে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে আমরা জানি, তার প্রচার ও প্রসারের সচেততন উদ্যোগ সম্ভবত এই সময় থেকেই নেওয়া হয়। গ্রামীণ পসরা নিশ্চয়ই দেখা যেত; কিন্তু তার কারণ নিহিত রয়েছে সেইসময়ের অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে। অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ছিল সেসময়ের ভিত্তি। মহর্ষির ডিডে বা ‘তত্ববোধিনী’র প্রতিবেদনে কোথাও আলাদা করে সেই অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার উল্লেখ নেই। মহর্ষির কাছে ‘ধর্মভাব উদ্দীপন’ ও ব্রাহ্মসম্মিলনই ছিল মেলার মূল লক্ষ্য। কিন্তু ১৯০৪-এ ‘স্থানীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়’-এর উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় কারণ ওই ১৯০৪ সালেই ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’ প্রণয়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ‘সংবিধান’-এ আরও অন্যান্য অঙ্গীকারের মধ্যে এও বলা হয়েছিল যে ‘স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিব।’ ১৯০৫ সালের একটি চিঠিতে দীনেশচন্দ্র সেনকে কবি প্রায় এই অঙ্গীকারেরই প্রতিধ্বনি করে বলছেন, ‘স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ’ তখন তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। স্বভাবতই সেসময় কবির শান্তিনিকেতনের মেলায় তার প্রতিফলন পড়বে, তা অনুমান করা অসংগত নয়। ১৯০৪ সালের মেলা সম্পর্কে ‘তত্ববোধিনী’র আরেকটি পর্যবেক্ষণও খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। পত্রিকাটি লিখছে, ‘অন্যান্য তীর্থের মেলা দোষ সম্পর্কশূন্য নহে। তথায় অনেক আপত্তিজনক বস্তু অবাধে ব্যবহৃত হয়।—কিন্তু—ব্রহ্ম এই মেলার অধিষ্ঠাতা, ইহা সর্ব্বাংশে পবিত্র।এই উদ্যান-মেলাভূমি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রদ গুরুর ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের বিশেষ আদরের ও গৌরবের বস্তু। এই মেলার ইহাই বিশেষত্ব।’ মেলা বলতে, আজকের তাত্ত্বিক পরিভাষায় যে কার্নিভাল উপাদানের উপস্থিতি বোঝায়, তার থেকে এই মেলার চরিত্র কোথায় আলাদা হওয়ার কথা- ১৯০৪ সালেই, ব্রাহ্মদের একরকম নিজস্ব মুখপত্র ‘তত্ববোধিনী’ তা বুঝিয়ে বলেছে। ১৯১০ সালে পৌষ-উৎসবের আরেকরকম ব্যাপ্তি ঘটান রবীন্দ্রনাথ। গুরুত্বের বিচারে তা অপরিসীম। ওই বছরই ১০ কার্তিক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মন্দিরে বুদ্ধ খ্রিস্ট মহম্মদ চৈতন্যদেব প্রমুখ মহামানবের স্মরণোৎসব পালনের নির্দেশ দেন। মনে রাখতে হবে কবি যখন এই নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তাঁর জীবনে চলছে ‘গীতাঞ্জলি’র পালা। ‘গোরা’ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। ‘ভারততীর্থ’ গান-কবিতাটিও লেখা হয় এইসময়েই। কবিজীবনের এই তথ্যগুলি উল্লেখ করার কারণ হল, শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসব ও মেলার বিবর্তন বোঝবার জন্য কবির ভাবাদর্শগত অভিমুখ তথা শান্তিনিকেতন- বিশ্বভারতীর ইতিহাসকে সমান্তরালে রাখা প্রয়োজন মনে হয় আমাদের। গীতাঞ্জলি-গোরার পর্বে শান্তিনিকেতন মন্দিরের একান্ত ব্রাহ্মীয় চরিত্রটিও অনেকটা বদলে গিয়েছিল তা ‘শান্তিনিকেতন’ (১৩১৫-১৩২৩) ভাষণমালা পড়লেই বোঝা যায়। কবির দৃষ্টি এখন বিশেষ ধর্মবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর সীমায়িত হয়ে নেই। তারই কার্যকারণে বুঝতে হবে ক্ষিতিমোহনবাবুকে লেখা ওই চিঠির গুরুত্ব। সত্যিই সেবছর ২৫ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের নিজস্ব ধারায় পালিত হল ‘খ্রিস্টোৎসব’। আর তার আচার্যের ভূমিকা পালন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তবে প্রথমদিকে অনুষ্ঠানটি হত সকালবেলা। খ্রিস্টোৎসব আজও শান্তিনিকেতনে ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পালিত হয়। পৃথিবীতে আর কোথাও খ্রিস্টোৎসবে বৈদিকমন্ত্র আর বাইবেল একযোগে পাঠ হয় কি না- আমাদের জানা নেই। অন্যান্য স্মরণোৎসবগুলির কিছুকিছু অবশ্য ধারাবাহিক হয়নি।

দেখা যাচ্ছে, মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসব হিসেবে শুরু হওয়া শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের সঙ্গে ক্রমে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল ‘খ্রিস্টোৎসব’। এইভাবে উৎসবের পরিধি বাড়তে থাকল যেমন তেমনই পৌষমেলাও বাড়তে থাকল ভৌগোলিক বা দৈশিক; এবং অনুষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ুষ্কাল বা কালিক দিক থেকে। প্রথম দিকে ৭ই পৌষ একদিন; বা বড়জোর দু’দিন মেলা হত। আশ্রমের মুখপত্রতুল্য ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র ১৯২৫ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘৭ই ও ৮ই মেলা থাকে- কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৬ই হইতে ৯ই পৌষ পর্যন্ত বেচাকেনা চলে।’ ওইবছর ৯ পৌষ সন্ধ্যায় আশ্রমের মহিলারা যে মেলার আয়োজন করেছিলেন তা আসলে ‘আনন্দবাজার’-জাতীয়; যা এখন অনেকদিন যাবৎ মহালয়ার সন্ধ্যায় গৌরপ্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়ে আসছে।

এখন পৌষ-উৎসবের আর যে-কৃত্যগুলি অবশ্যপালনীয় হয়ে উঠেছে- যেমন পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মৃতিবাসর, পাঠভবন-শিক্ষাসত্রের সমাবর্তন ইত্যাদি- সেগুলি যুক্ত হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের ধারাপথে। ১৯১১ সালে ‘আশ্রমিক সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে তার শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বাইরে ছড়িয়ে পড়া ছাত্র-আশ্রমিকদের এই সংঘের সদস্যরা উৎসবে বড় ভূমিকা পালন করতেন সেকালে। পৌষ-উৎসব ছিল তাঁদের আপন ঘরে-ফেরার মতো। ‘আমারা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে’ যে গানের পঙক্তি- সেই ‘আশ্রম সংগীত’টিও রচিত হয় এই ১৯১১ সালেই। আশ্রমের মধ্যে একটি কৌমচেতনা- বলা যায় ‘রবীন্দ্রকৌম’- গড়ে উঠছিল এইসময়। পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মৃতিবাসরের মতো অনুষ্ঠানের ভাবনা একটি সংহত কৌমচেতনা ছাড়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। তবে ঠিক কবে থেকে এই অনুষ্ঠানগুলি যুক্ত হল তা আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯২০ (১৩২৭) সালের ‘৯ই পৌষ পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মরণার্থে সভা হয়।’ ১৯১৯-র আগে অবশ্য ১৯১৯ সালের কথা বলতে হবে আলাদা গুরুত্বসহ; কেননা ১৯১৯ সাল নাগাদ মেলায় বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়।

১৯১৯ সালে পৌষমেলায় বাউলের আখড়ার উল্লেখ আছে। হয়তো এইসময় বা তার কিছু আগে থেকে মেলায় বাউল শিল্পীদের জন্য আলাদা আখড়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল ওইবছর গোপালন কৃষিশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে ওই বছরের ৩ জুলাই (১৮ আষাঢ় ১৩২৬) ‘বিশ্বভারতী সংসদ’ গঠিত হয়; এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন না হলেও বিশ্বভারতীর কাজকর্ম কার্যত এই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়। এর ঠিক বছর তিনেক বাদে (১৯২২) প্রতিষ্ঠিত হবে ‘শ্রীনিকেতন’। সুতরাং বিশ্বভারতী পর্বের সূচনালগ্নে সমাজ-সচেতনতামূলক এই দিকগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। ‘কলা-সঙ্গীতভবন’ প্রতিষ্ঠিত হয় এইবছর। মূলত পরের বছর কলাভবনের ছাত্রদের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ। এইজন্য বলা যায়, পৌষ-উৎসব ও মেলার বিবর্তনের রূপরেখা বোঝবার জন্য তার সমান্তরালে রাখা প্রয়োজন- একদিকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার অভিমুখের রকমফেরের হিসাব, অন্যদিকে এই আশ্রম তথা বিশ্বভারতীর হয়ে-ওঠার নানা পর্ব-পর্বান্তরের নিশানচিহ্নগুলি। ১৯২৪ সালে মেলার জন্য কয়েকটি উপসমিতি গঠিত হয়। বোঝা যায়, মেলা তখন ক্রমবর্ধমান। ওই ১৯২৪ সালেই প্রথম জেনারেটরের সাহায্যে মেলায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। এই জেনারেটরটি ছিল কবির পতিসরের জমিদারির সম্পত্তি। ১৯১৮ সালে আশ্রমে বিদ্যুদয়নের জন্য এটি সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুন, ৭ পৌষ কোনও কারণে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকলে রবীন্দ্রনাথের মন পড়ে থাকত আশ্রমেই। ১৯০১-১৯৪০ সালের মধ্যে নানাকারণে ১৯০৭, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২০ এবং ১৯২৪ সালে কবি উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

৩. রবীন্দ্রদৃষ্টিতে উৎসব ও মেলা:

১৮৯১ সালের ৭ পৌষ মন্দির উদ্বোধনের সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৪ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম মেলার বছরও কবি এখানে উপস্থিত থেকে দরিদ্র-আতুরদের জন্য ‘ভোজ্য’ উৎসর্গ করেছিলেন। সেসময় মেলা বসত মন্দিরের উত্তরদিকের মাঠে, যাকে এখনও ‘পুরনো মেলার মাঠ’ (বর্তমান নাম ‘জগদীশ কানন’) নামেই প্রবীণেরা উল্লেখ করে থাকেন। কাচমন্দিরের লাগোয়া এই মেলা ‘কাচবাংলার মেলা’ নামেও অভীতে পরিচিত ছিল।

১৯০১ সালের (বাং ১৩০৮) ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৯ সালের ৭ পৌষ কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈপ্সিত ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’টির উদ্বোধন করেছিলেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু অকালপ্রয়াত বলেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়টি বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নতুন আদর্শে, নতুন ভাবনায় ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ গড়ে তোলেন, যা ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামেও অভিহিত হতে থাকে। যথাবিহিত ব্রহ্মোপাসনা ছাড়াও ১৯০১- এ যথারীতি পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। সে বছরের পৌষমেলা সম্পর্কে ‘তত্ববোধিনী’ তার প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘খুব জনতা। বেশ ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। বাউল-সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের জোয়ার।’

প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৯৪, ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ সালের মেলাতেও বাউলদের ‘ভাবে বিভোর’ নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বাউলদের জন্য স্বতন্ত্র আখড়ার ভাবনা অনেক পরে এসেছে বলেই মনে হয়। বাউলদের পাশাপাশি কীর্তনীয়াদের কথাও উল্লেখ করা প্রযোজন। শুরুর বছরেই (১৮৯৪) মন্দিরে খোলকরতাল সহযোগে রাজকুমারবাবু নামের একজন কীর্তনীয়ার গান পরিবেশিত হয়েছিল।

১৯০৪ সালের ‘তত্ববোধিনী’র প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মেলায় ‘স্থানীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়।’ মনে রাখতে হবে এ হল স্বদেশী হাওয়ার যুগ। শান্তিনিকতনের পৌষমেলায় যে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে আমরা জানি, তার প্রচার ও প্রসারের সচেততন উদ্যোগ সম্ভবত এই সময় থেকেই নেওয়া হয়। গ্রামীণ পসরা নিশ্চয়ই দেখা যেত; কিন্তু তার কারণ নিহিত রয়েছে সেইসময়ের অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে। অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ছিল সেসময়ের ভিত্তি। মহর্ষির ডিডে বা ‘তত্ববোধিনী’র প্রতিবেদনে কোথাও আলাদা করে সেই অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার উল্লেখ নেই। মহর্ষির কাছে ‘ধর্মভাব উদ্দীপন’ ও ব্রাহ্মসম্মিলনই ছিল মেলার মূল লক্ষ্য। কিন্তু ১৯০৪-এ ‘স্থানীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়’-এর উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় কারণ ওই ১৯০৪ সালেই ‘স্বদেশী সমাজের সংবিধান’ প্রণয়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ‘সংবিধান’-এ আরও অন্যান্য অঙ্গীকারের মধ্যে এও বলা হয়েছিল যে ‘স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিব।’ ১৯০৫ সালের একটি চিঠিতে দীনেশচন্দ্র সেনকে কবি প্রায় এই অঙ্গীকারেরই প্রতিধ্বনি করে বলছেন, ‘স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের লোকের চিত্ত আকর্ষণ’ তখন তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। স্বভাবতই সেসময় কবির শান্তিনিকেতনের মেলায় তার প্রতিফলন পড়বে, তা অনুমান করা অসংগত নয়। ১৯০৪ সালের মেলা সম্পর্কে ‘তত্ববোধিনী’র আরেকটি পর্যবেক্ষণও খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। পত্রিকাটি লিখছে, ‘অন্যান্য তীর্থের মেলা দোষ সম্পর্কশূন্য নহে। তথায় অনেক আপত্তিজনক বস্তু অবাধে ব্যবহৃত হয়।—কিন্তু—ব্রহ্ম এই মেলার অধিষ্ঠাতা, ইহা সর্ব্বাংশে পবিত্র।এই উদ্যান-মেলাভূমি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রদ গুরুর ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের বিশেষ আদরের ও গৌরবের বস্তু। এই মেলার ইহাই বিশেষত্ব।’ মেলা বলতে, আজকের তাত্ত্বিক পরিভাষায় যে কার্নিভাল উপাদানের উপস্থিতি বোঝায়, তার থেকে এই মেলার চরিত্র কোথায় আলাদা হওয়ার কথা- ১৯০৪ সালেই, ব্রাহ্মদের একরকম নিজস্ব মুখপত্র ‘তত্ববোধিনী’ তা বুঝিয়ে বলেছে। ১৯১০ সালে পৌষ-উৎসবের আরেকরকম ব্যাপ্তি ঘটান রবীন্দ্রনাথ। গুরুত্বের বিচারে তা অপরিসীম। ওই বছরই ১০ কার্তিক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মন্দিরে বুদ্ধ খ্রিস্ট মহম্মদ চৈতন্যদেব প্রমুখ মহামানবের স্মরণোৎসব পালনের নির্দেশ দেন। মনে রাখতে হবে কবি যখন এই নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তাঁর জীবনে চলছে ‘গীতাঞ্জলি’র পালা। ‘গোরা’ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। ‘ভারততীর্থ’ গান-কবিতাটিও লেখা হয় এইসময়েই। কবিজীবনের এই তথ্যগুলি উল্লেখ করার কারণ হল, শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসব ও মেলার বিবর্তন বোঝবার জন্য কবির ভাবাদর্শগত অভিমুখ তথা শান্তিনিকেতন- বিশ্বভারতীর ইতিহাসকে সমান্তরালে রাখা প্রয়োজন মনে হয় আমাদের। গীতাঞ্জলি-গোরার পর্বে শান্তিনিকেতন মন্দিরের একান্ত ব্রাহ্মীয় চরিত্রটিও অনেকটা বদলে গিয়েছিল তা ‘শান্তিনিকেতন’ (১৩১৫-১৩২৩) ভাষণমালা পড়লেই বোঝা যায়। কবির দৃষ্টি এখন বিশেষ ধর্মবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর সীমায়িত হয়ে নেই। তারই কার্যকারণে বুঝতে হবে ক্ষিতিমোহনবাবুকে লেখা ওই চিঠির গুরুত্ব। সত্যিই সেবছর ২৫ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের নিজস্ব ধারায় পালিত হল ‘খ্রিস্টোৎসব’। আর তার আচার্যের ভূমিকা পালন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তবে প্রথমদিকে অনুষ্ঠানটি হত সকালবেলা। খ্রিস্টোৎসব আজও শান্তিনিকেতনে ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পালিত হয়। পৃথিবীতে আর কোথাও খ্রিস্টোৎসবে বৈদিকমন্ত্র আর বাইবেল একযোগে পাঠ হয় কি না- আমাদের জানা নেই। অন্যান্য স্মরণোৎসবগুলির কিছুকিছু অবশ্য ধারাবাহিক হয়নি।

দেখা যাচ্ছে, মহর্ষির দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসব হিসেবে শুরু হওয়া শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের সঙ্গে ক্রমে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল ‘খ্রিস্টোৎসব’। এইভাবে উৎসবের পরিধি বাড়তে থাকল যেমন তেমনই পৌষমেলাও বাড়তে থাকল ভৌগোলিক বা দৈশিক; এবং অনুষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ুষ্কাল বা কালিক দিক থেকে। প্রথম দিকে ৭ই পৌষ একদিন; বা বড়জোর দু’দিন মেলা হত। আশ্রমের মুখপত্রতুল্য ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র ১৯২৫ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘৭ই ও ৮ই মেলা থাকে- কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৬ই হইতে ৯ই পৌষ পর্যন্ত বেচাকেনা চলে।’ ওইবছর ৯ পৌষ সন্ধ্যায় আশ্রমের মহিলারা যে মেলার আয়োজন করেছিলেন তা আসলে ‘আনন্দবাজার’-জাতীয়; যা এখন অনেকদিন যাবৎ মহালয়ার সন্ধ্যায় গৌরপ্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়ে আসছে।

এখন পৌষ-উৎসবের আর যে-কৃত্যগুলি অবশ্যপালনীয় হয়ে উঠেছে- যেমন পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মৃতিবাসর, পাঠভবন-শিক্ষাসত্রের সমাবর্তন ইত্যাদি- সেগুলি যুক্ত হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের ধারাপথে। ১৯১১ সালে ‘আশ্রমিক সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে তার শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের বাইরে ছড়িয়ে পড়া ছাত্র-আশ্রমিকদের এই সংঘের সদস্যরা উৎসবে বড় ভূমিকা পালন করতেন সেকালে। পৌষ-উৎসব ছিল তাঁদের আপন ঘরে-ফেরার মতো। ‘আমারা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে’ যে গানের পঙক্তি- সেই ‘আশ্রম সংগীত’টিও রচিত হয় এই ১৯১১ সালেই। আশ্রমের মধ্যে একটি কৌমচেতনা- বলা যায় ‘রবীন্দ্রকৌম’- গড়ে উঠছিল এইসময়। পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মৃতিবাসরের মতো অনুষ্ঠানের ভাবনা একটি সংহত কৌমচেতনা ছাড়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। তবে ঠিক কবে থেকে এই অনুষ্ঠানগুলি যুক্ত হল তা আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯২০ (১৩২৭) সালের ‘৯ই পৌষ পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মরণার্থে সভা হয়।’ ১৯১৯-র আগে অবশ্য ১৯১৯ সালের কথা বলতে হবে আলাদা গুরুত্বসহ; কেননা ১৯১৯ সাল নাগাদ মেলায় বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়।

১৯১৯ সালে পৌষমেলায় বাউলের আখড়ার উল্লেখ আছে। হয়তো এইসময় বা তার কিছু আগে থেকে মেলায় বাউল শিল্পীদের জন্য আলাদা আখড়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল ওইবছর গোপালন কৃষিশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে ওই বছরের ৩ জুলাই (১৮ আষাঢ় ১৩২৬) ‘বিশ্বভারতী সংসদ’ গঠিত হয়; এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন না হলেও বিশ্বভারতীর কাজকর্ম কার্যত এই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়। এর ঠিক বছর তিনেক বাদে (১৯২২) প্রতিষ্ঠিত হবে ‘শ্রীনিকেতন’। সুতরাং বিশ্বভারতী পর্বের সূচনালগ্নে সমাজ-সচেতনতামূলক এই দিকগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। ‘কলা-সঙ্গীতভবন’ প্রতিষ্ঠিত হয় এইবছর। মূলত পরের বছর কলাভবনের ছাত্রদের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ। এইজন্য বলা যায়, পৌষ-উৎসব ও মেলার বিবর্তনের রূপরেখা বোঝবার জন্য তার সমান্তরালে রাখা প্রয়োজন- একদিকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার অভিমুখের রকমফেরের হিসাব, অন্যদিকে এই আশ্রম তথা বিশ্বভারতীর হয়ে-ওঠার নানা পর্ব-পর্বান্তরের নিশানচিহ্নগুলি। ১৯২৪ সালে মেলার জন্য কয়েকটি উপসমিতি গঠিত হয়। বোঝা যায়, মেলা তখন ক্রমবর্ধমান। ওই ১৯২৪ সালেই প্রথম জেনারেটরের সাহায্যে মেলায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। এই জেনারেটরটি ছিল কবির পতিসরের জমিদারির সম্পত্তি। ১৯১৮ সালে আশ্রমে বিদ্যুদয়নের জন্য এটি সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুন, ৭ পৌষ কোনও কারণে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকলে রবীন্দ্রনাথের মন পড়ে থাকত আশ্রমেই। ১৯০১-১৯৪০ সালের মধ্যে নানাকারণে ১৯০৭, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২০ এবং ১৯২৪ সালে কবি উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

৪. রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর উৎসব ও মেলা:

১৯৫০-এর দশকের একেবারে গোড়ায় সাতই পৌষের উপাসনার স্থান বদল হয় মন্দির থেকে ছাতিমতলায়। মাইক্রোফোনের ব্যবহারও শুরু হয় তখন থেকে। তাছাড়া আগে উপাসনা হত সকাল ও সন্ধ্যায়। এই পর্বেরই কোনও এক সময় থেকে উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শুধু সকালে। মন্দির থেকে উপাসনার স্থানবদলের কারণ ছিল অনুষ্ঠানে উত্তরোত্তর ভিড় বৃদ্ধি এবং মন্দির-লাগোয়া মেলার হট্টরোল। রবীন্দ্রনাথের দুয়েকটি ৭ পৌষের উপাসনা- ভাষণে মেলার হট্টরোলের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তবে যেহেতু রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর উপাসনার স্থানবদল হয়, সেইজন্য নিশ্চিত করে বলা যায়, ছাতিমতলায় ৭ পৌষের উপাসনা রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। এরপর মেলার আকার-প্রকার আরও বেড়ে গেলে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষের বছর মেলার উঠে আসে পূর্বপল্লির এখনকার মেলার মাঠে। পুরনো আশ্রমিকদের কেউ কেউ অবশ্য বলেন, ১৯৫৯ নাগাদই একটু একটু করে মেলা বসতে থাকে বর্তমান পূর্বপল্লি ছাত্রাবাস বা লিপিকা পুথিশালার জায়গাগুলোতে। ওই জায়গাগুলি তখন ফাঁকাই পড়েছিল। অবশ্য এখনকার ইন্দিরা ভবনের পাশের মাঠে কাঠের আসবাব-সামগ্রীর পসরা সাজানোর রেওয়াজ তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৪ সালের আগে থেকেই যে ‘বাজি প্রদর্শন’ ছিল উৎসবের অঙ্গ তা একুশ শতকের গোড়ায় পূর্বপল্লির মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ওই মাঠে। ১৯৯৪ সালে মেলার শতবর্ষের বছর মেলা হয় চারদিন; আর সেবার মেলায় প্রদর্শনীগুলির স্থান হয় পুরনো মেলার মাঠে। উপাচার্য অধ্যাপক রজতকান্ত রায়ের সময়পর্বে (২০০৬-১১) পুরনো মেলার মাঠটিকে আবারও দুয়েক বছর প্রদর্শনী ও পুস্তক-বিপণির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তবে সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। আর মহর্ষির দীক্ষাদিবসে যে ‘বাজি প্রদর্শন’ ছিল উৎসবের অন্যতম অঙ্গ, আটই পৌষ যে বাজি দেখতে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ আসতেন, তা পরিবেশ আদালতের রায়ে প্রথমে নিঃশব্দ (শব্দহীন), এবং ২০১৭ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অবশ্য ২০১৭ সালে পৌষমেলার মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয় ৬ দিন। ২০১৮ সালেও এই ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

৫. সাম্প্রতিক ও অতিসাম্প্রতিক পর্বের সংকট ও উত্তরণ-সম্ভাবনা:

সহজেই অনুমেয়, মেলার আয়তন ১৯৬১ সালের তুলনায় বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরিলক্ষিত প্রবণতা অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ১৪০০ স্টল বসে মেলায়; এবং এর বাইরেও খোলা প্রান্তরে প্রায় সমসংখ্যক দোকানদার তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসেন। ওই ১৪০০ স্টলের মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে ভোগ্যদ্রব্যের সম্ভার। পৌষমেলা তার আদর্শ ও চরিত্র হারিয়ে ক্রমশ ‘কর্পোরেট মেলা’ হয়ে উঠেছে; এমন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। বর্তমানে দেশ-বিদেশের বিপুল জনসমাগমের কারণে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রতিদিন মেলায় আসেন। তার সঙ্গে আসে হাজার-হাজার গাড়ি। ফলে বিশ্বভারতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অনুষ্ঠিত এই মেলায় হাজার নজরদারির পরও পরিবেশ দূষণ ঘটানোর অভিযোগে ওঠে। বিশ্বভারতীকে এইজন্য ইতোমধ্যে একাধিকবার মামলা-মকদ্দমার মুখোমুখিও হতে হয়েছে। এমনকি এই মামলায় উপাচার্যকে পরিবেশ-আদালতে হাজিরা দেওয়ার এত্তেলাও পাঠানো হয় সম্প্রতি। নির্ধারিত তিন-চারদিনের পর আর ‘ভাঙামেলা’ থাকবে না: এই মর্মে, বছর দুয়েক আগে, আদালতের মধ্যস্ততায় স্থির হয়, ২০১৭ সাল থেকে ৬ দিন পর মেলা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। আদালতের অন্য একটি নির্দেশ অনুসারে ওইসময় থেকে মেলায় আতসবাজি বন্ধ করে দিতে সমর্থ হয় বিশ্বভারতী। কিন্তু ৬ দিন পর মেলা সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো বিশ্বভারতীর মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে ছিল না, এবং আজও নেই। এব্যাপারে প্রশাসনের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য ছাড়া বিশ্বভারতীর মতো একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোনও পদক্ষেপ করা কার্যত অসম্ভব।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালের ‘ডিড’ অনুসারে মেলা পরিচালনার দায়িত্ব শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের। তবু কাগজে-কলমে অধিকারী না হলেও, ঐতিহ্যের দাবিতে বিশ্বভারতী এতকাল মেলা পরিচালনায় সর্বাঙ্গীণ প্রযত্ন করে এসেছে। কিন্তু এই মেলা করার জন্য সরকারের কাছ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নিতো বটেই, উলটে কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তাকে ব্যয় করতে হয়েছে প্রতিবছর। কুম্ভমেলা বা সাগরমেলার সঙ্গে এইখানে শান্তিনিকেতন পৌষমেলার মৌলিক তফাত। বর্তমানে মেলাকে কেন্দ্র করে রুজু হওয়া মামলা-মকদ্দমা এবং ভার আর্থিক দায়ভার ইত্যাদি সবই বর্তাচ্ছে বিশ্বভারতীর মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তার অপ্রতুল পরিকাঠামোয় এমন বিপুল একটা কর্মযজ্ঞে সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব বোধ হওয়া বোধহয় খুব অস্বাভাবিক নয়।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ২০১৯ থেকে আর মেলার দায়িত্ব গ্রহণ না করে কেবল পৌষ-উৎসবের আনুষ্ঠানিক পার্বণগুলি সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিল বিশ্বভারতী। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে, ভারাক্রান্ত মনেই, গত জুন মাসে বিশ্বভারতী এই সিদ্ধান্ত নেয় সর্বসম্মতভাবে। কেননা বিশ্বভারতী দেশের আইন-কানুনের প্রতি দায়বদ্ধ। মেলা আয়োজনের দায়িত্ব নিলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়বদ্ধতাও তার থাকে। কিন্তু আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে তা একরকম অসম্ভব বিবেচনা করেই, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ২০১৯ সাল থেকে মেলা না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল বিশ্বভারতী।

বিষয়টি নিয়ে সারাদেশে প্রবল আলোড়ন হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবছর ভারতের সংসদের রাজ্যসভায় মাননীয় সাংসদ এবং বিশ্বভারতী কোর্টের সদস্য শ্রীস্বপন দাশগুপ্ত কেন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা সম্পন্ন করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল বলেই ২০১৯-এ আবারও পৌষমেলা আযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। বস্তুত কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগিতা না করলে এবার মেলার আয়োজন থেকে বিশ্বভারতী বাধ্যত বিরত থাকত। এইজন্য দুই সরকারকেই বিশ্বভারতী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়। সেইসঙ্গে, এই মেলা যাতে সবদিক থেকে নিয়মানুগ হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার অঙ্গীকারের পাশাপাশি মানবিক পরিবেশও যাতে কলুষমুক্ত থাকে সেব্যাপারে বিশ্বভারতী সচেষ্ট হয়। সেইজন্যই এবার স্টল বুঝিঙের ব্যবস্থা করা অনলাইনে। মেলায় গ্রামীণ হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের দুঃস্থ শিল্পীরা যাতে বিনাপয়সায় বিধিবদ্ধভাবেই স্টল পান তারও সংস্থান রাখা হয়েছে এবারের মেলায়। তাতে মেলার পুরনো ছাঁদটি; যা হারিয়ে যেতে বসেছিল বলে অনেকে আক্ষেপ করতেন, তার কিছুটা পুনরুদ্ধার হবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস।

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এবারের মেলা নিয়ে একটা সংশয় থেকে গিয়েছিল। বোলপুর ব্যবসায়িক সংঘের বন্ধুদের ধন্যবাদ, তাঁরা বিশ্বভারতীকে এবারের মেলা সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। একথা আজ সংশ্লিষ্ট সবাইকেই বুঝতে হবে যে, সবার সমবেত চেষ্টায় এবারের মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে; এবং আদালতের বেঁধে দেওয়া শর্তাদি পূরণ করতে অসমর্থ হলে আগামী বছর পৌষমেলা আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না তার উপর মস্তবড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেবে! আগত দর্শনার্থীসহ সবার সহযোগিতা ছাড়া বিশ্বভারতীর পক্ষে এতবড় একটা মেলা পরিচালনা করা অসম্ভব।

আসুন, এবছর ৭-৯ পৌষ (২৪-২৭ ডিসেম্বর) উৎসবের দিনগুলি আমরা সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উদযাপন করি, আনন্দ করি। মহর্ষি এবং আশ্রমগুরুর প্রতি কোনওরকম অবমাননা যেন আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থভাবনার কারণে কলুষিত না হয়। এটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু বিশ্বভারতীর নয়; আমাদের সবার।

বিশ্বভারতী পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে পৌষ-উৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

লেখক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক ও শান্তিনিকেতন কর্মিমণ্ডলীর সদস্য। উপাচার্যের সম্মতিক্রমে কর্মিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে লেখাটি প্রকাশিত ও বিতরিত। লেখাটির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বিশেষ উল্লেখ: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শুভময় ঘোষ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ দাস, গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ লিখিত/সম্পাদিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই; তৎসহ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ‘তত্ত্ববোধিনী’, ‘প্রবাসী’, ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’ ও লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের VB News, Annual Report-র ফাইল এবং বহু আশ্রমিকের স্মৃতিকথা থেকে প্রান্ত তথ্যাবলি এখানে গৃহীত হয়েছে। তথ্যবিশ্লেষণ ও ভাষ্য অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।